怪談「松風」

怪談「松風(まつかぜ)」は、島根県松江市の寺院・清光院に伝わる有名なお話です。

江戸時代、松江の人気芸者・松風が恋人の相撲取りと逢い幸せな時間を過ごした後、帰途につく途中で悲劇が起こります。

このところ松風に横恋慕しつきまとっていた若い侍が、松風が帰るために渡るはずの橋の手前で現れたのです!

偶然なのか待ち伏せていたのか、侍はここぞとばかりに松風に言い寄ります。助けを求めようにも夜遅い時間で人もいない、走って逃げだした松風は一旦身を隠しますが、橋を渡って帰ろうとするとあの侍が待ち伏せしているかもしれません。

そこで松風は知り合いの住職がいる清光院を頼って夜を明かそうと考えます。

ところが清光院の手前まできて、侍に見つかってしまいます。逃げた松風を追っていたことで気が昂っていたのでしょうか、侍は殺気立っており逃げる松風に追いついて刀を振り上げ斬りつけてしまいました。

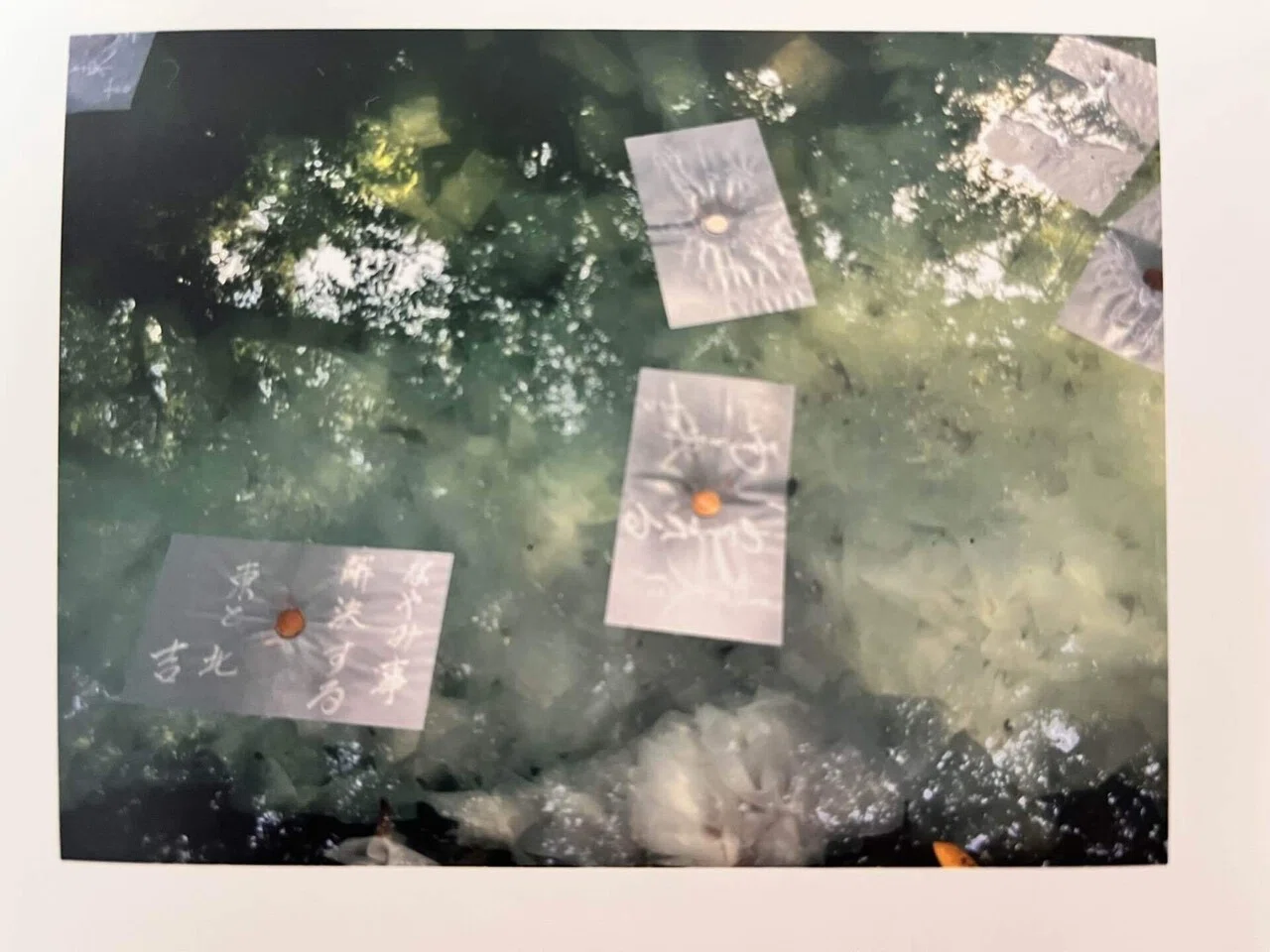

深手を負いつつそれでも松風は逃げて逃げて、やっとのことで清光院にたどり着きはしますが、住職に助けを求める前に息絶えてしまいました。翌朝冷たくなった松風が見つかり、そのまま清光院に葬られましたが、松風が倒れていた石段にべったり染み込んだ血は洗っても洗っても消えなかったそうです。

その血の跡が今も石段に残り、松風の悲劇が語り継がれています。この石段がある位牌堂の前で謡曲「松風」を謡うと松風の幽霊が現れるという噂です。

「松風の血の跡」と呼ばれ、松江の七不思議のひとつとされています。

『ばけばけ』と怪談「松風」のつながり

トキと松風の共通点

- どちらも「愛する人を守った女性」

- 身分・性・時代などの制約に苦しみながらも意志を貫いた

- “語り継がれる存在”として、後の世に影響を与えた

つまり、「松風」はトキの鏡像的存在として登場したと考えられます。

ばけばけの大枠のテーマである“失われたものが、形を変えて生き続ける”という観念を象徴しています。

ロケ地・清光院の魅力と松江の怪談文化

観光情報

- 所在地:島根県松江市外中原町179

- アクセス:JR松江駅から車で約10分/松江城から徒歩圏内

- 見どころ:石段・位牌堂・松風の碑

島根県松江市は「怪談の町」としても知られ、ヘブンのモデルとなっているラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が多くの怪談を集め記録した場所で、『ばけばけ』で描かれる世界観の源流となっています。